画像引用:©2008 Bridgit Folman Film Gang, Les Films D’ici, Razor Film Produktion, Arte France and Noga Communications – Channel 8. All rights reserved

こんにちは!ころっぷです!!

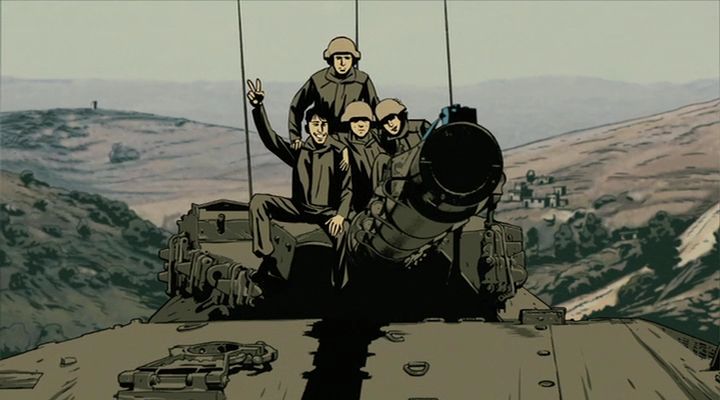

今日の映画は【戦場でワルツを】です。

2008年に公開されたイスラエルのアニメーション作品。

1980年代のレバノン戦争に従軍した監督のアリ・フォルマンの

戦争の記憶を辿るドキュメンタリー作品でもあります。

今尚戦乱の続く中東紛争の現実。

一種のブラックユーモアさえ感じさせる描写を取り入れながら、

陰惨な虐殺の恐怖と虚無を観る者の心に刻み付ける衝撃的な作品です!

この映画はこんな人におススメ!!

●中東問題に関心がある人

●戦場のリアルを知りたい人

●ドキュメンタリーの可能性を体感したい人

●改めて平和について考えたい人

| タイトル | 戦場でワルツを |

| 製作国 | イスラエル |

| 公開日 | 2009年11月28日(日本公開) |

| 上映時間 | 90分 |

| 監督 | アリ・フォルマン |

| 出演 | アリ・フォルマン |

戦争の現実を目の当たりにする映画

今作の衝撃は生半可なものではありません。

暫く後遺症を伴う様な体験になるかも知れないので、

是非その覚悟を持って鑑賞頂く事をお勧めします。

地中海に面した中東の小国レバノン。

古くからキリスト教徒の多い地域でしたが、

第二次世界大戦後、中東諸国の政治不安からアラブ系の難民が流入し、

次第に対立関係が激化し1975年頃から内戦状態になってしまいました。

今作の監督アリ・フォルマンは当時隣国のイスラエルの国防軍に属していて、

1982年に起こったサブラー・シャテイーラ事件と呼ばれる

大量虐殺事件に遭遇しました。

この映画はアリ・フォルマン監督自身が20年以上前の戦争の記憶を辿る様子を、

アニメーションで描くドキュメンタリー作品になっています。

余りにも衝撃的な体験であった為か、

思い出そうとしてもイメージがはっきりと像を結ばない。

嘗ての戦友や上官の元で話を聞く内に蘇ってくる戦場の断片的な記憶。

そこで一体何があったのか?

深い陰影で描かれた作画がハードボイルド探偵映画の様な雰囲気。

謎を解いていくサスペンス要素と、

戦争や当時の世相に対するブラックユーモア溢れる描写も、

映画の前半部分では観客を楽しませる要素として機能しています。

しかし物語が核心に迫るに従い、

まるでその場に放り出された様な心許ない寂寥感に苛まれ、

私達は衝撃の事実の前にただ立ち尽くす事しか出来なくなってしまいます。

人間の信じられない様な残虐性の前に言葉を失います。

これが戦争の現実であり、人間の極限の姿であると、

容赦なく突き付けられるこの映画体験は嘗てない余韻を私達に残します。

戦争の狂気

画像引用:©2008 Bridgit Folman Film Gang, Les Films D’ici, Razor Film Produktion, Arte France and Noga Communications – Channel 8. All rights reserved

今作は戦争の恐ろしさや人間の愚かさを声高に叫び、

反戦や平和のメッセージを観客に伝える事に重きを置いた作品ではありません。

勿論、観た人それぞれに感じる所はあるでしょうが、

最も衝撃的なのは人間の記憶が如何にあやふやなものかという所にあります。

時が経つにつれ記憶が薄れていく事は誰しもあるでしょうが、

戦争体験という印象深い物がすっぽりと抜け落ちてしまう。

果たしてそんな事が実際に起こり得るのでしょうか?

しかし人間とは自分の都合の良い様に物事を解釈しますし、

記憶さえも簡単に書き換えてしまう事もあるのかも知れません。

現実と虚構の境は思いの外曖昧なもので、

戦争という非日常の中では確かな判断や理解を保つ事は困難になってしまう。

人を簡単に殺す事が日常になり、

倫理観や価値観は脆くも崩れ去る。

いたって普通の善良な市民がそうなってしまう。

それが戦争の一番恐ろしい所なのでは無いでしょうか。

戦争に大義を持たせるのは国家・組織にとってはいとも容易い事です。

動機もシンプルに不安と憎しみを煽ればそれで事足ります。

反抗する者は即刻粛清すればいい。

法律も変えればいい。

一旦針が振れれば、それを止める事は困難です。

人は自分の信じたい物だけを信じる。

その信じた正義だけをまた正しいと妄信する。

どんな悲劇的な結果が繰り返されてもまた戦争が始まるのは、

皆が正しい事をしたいと飢えに飢えているからなのかも知れません。

随分映画の主旨と離れ観念的な事を言っている様に思われるかも知れませんが、

戦争の狂気とは皆が正しいと信じて疑わない状態の暴走だと思うのです。

これを繰り返さない為の防御策は残念ながら今の所人類には発明出来ていない。

どんな意見の相違に対しても、

その解決策の最終手段から暴力というカードを外す努力しか無いのです。

例え自分の愛する家族を守る為であっても銃を手にしない選択。

それは本当に難しい事だと思います。

究極の滋養

今日のおつまみは【寄せ鍋】です。

急に寒くなってきた今日この頃。

やっぱりそんな時は鍋に限りますよね。

重たい映画を観て心が疲弊してしまうので、

鍋の力で滋養回復せねばという事で。

人参入りのつみれ団子も手作りで。

身体の芯から温まりました。

人類が失った記憶

画像引用:©2008 Bridgit Folman Film Gang, Les Films D’ici, Razor Film Produktion, Arte France and Noga Communications – Channel 8. All rights reserved

有史以来、虐殺は実に頻繁に起こってきました。

私達は被害者の子孫であり加害者の子孫でもあります。

戦争とは実に平凡で至って普通の人々の手によって行われているのです。

壇上で演説をしたり会議室で指令を下している人間は戦争をしているのでは無い。

政治家も王様も君主も大統領も天皇も戦争をしているのでは無い。

戦場で死んだり殺したりしているのは普通の人々です。

彼等が失ったものは家族や戦友だけではないのです。

祖国や主義主張などでもありません。

人間を人間たらしめている「アイデンティティ」そのものなのです。

今もイスラエルはガザ地区のパレスチナ人を虐殺しています。

政治の問題だけではないのかも知れませんが、

アメリカがこれまでにしてきた事を鑑みた上で、

停戦交渉に功があると主張してノーベル平和賞を乞う大国の大統領の姿には、

怒りを通り越して何か物悲しい気持ちになってしまうのも否めません。

実際に戦場で戦った人々や、

戦争で全てを失った人々。

彼等がその人生で決して消える事の無い傷を負ってしまった事実に、

ただただ言葉を失い立ち尽くす思いです。

当たり前の事ですが、イスラエルが勝とうがハマスが勝とうが、

1982年に一方的に殺された人たちは帰ってきません。

それは徹底的に失われてしまったのです。

戦争の現実を目の当たりにする映画。

この映画は先にも言いましたが声高な反戦映画ではありません。

ただそれに関わった一人の人間の末路を描いているだけです。

彼は何に与したという事に関係無く、

虐殺を目の当たりにし、大きな何かをそこで失ったのです。

しかしそれを映画という形で投げ掛けた。

どんな軌道を描いて何をもたらすかは分からずとも、

そのボールは確実に次世代に届いた。

その事に僅かな希望と微かな期待を感じます。

そして私達一人一人が考えなければならないと思うのです。

人間の弱さと愚かさと、それでも越えてはならない一線について。

戦場でワルツを踊る事無く、誰もがその一生を終えられる様に。