画像引用:© Warner Bros. Entertainment Inc.

こんにちは!ころっぷです!!

今日の映画は【フルメタル・ジャケット】です。

1987年に制作されたスタンリー・キューブリック監督の戦争映画。

若い海兵隊員達の新兵訓練キャンプのシークエンスと、

ベトナム戦争下の戦場での惨状との二部構成で描かれる、

戦争の狂気とその中で必死に生きる若者達の群像劇。

圧倒的な臨場感で描かれた無惨な戦場のリアル。

戦争や軍隊が人間にどんな影響を与えるのか、

巨匠スタンリー・キューブリックの鋭い人間描写が深い余韻をもたらします。

この映画はこんな人におススメ!!

●リアルな戦場を体験したい人

●環境が人をどう変えるのかを見たい人

●ベトナム戦争の事を学びたい人

●戦争を通して生きる事の意味を考えたい人

| タイトル | フルメタル・ジャケット |

| 製作国 | アメリカ、イギリス |

| 公開日 | 1988年3月19日(日本公開) |

| 上映時間 | 116分 |

| 監督 | スタンリー・キューブリック |

| 出演 | マシュー・モディーン、ヴィンセント・ドノフリオ、ロナルド・リー・アーメイ |

戦争の狂気を体感したい時に観る映画

わたくし、ころっぷがまだ学生時代の若かりし頃、

今作を初めて鑑賞した時の衝撃はまだ記憶に色濃く残っています。

アメリカを代表する映画監督であるスタンリー・キューブリックの、

決して多く無いフィルモグラフィの中でも異彩を放つこの作品。

ベトナム戦争を題材にした映画は数あれど、

その歴史的背景や戦争そのもの以上に、

それに関わる人間の心の内奥に迫った衝撃的な作品でした。

アメリカという国に根付くマッチョイムズの成れの果てとも言うべき、

過剰な愛国心とその裏にある利権争い。

ごく普通の若者達を兵士に仕立て上げる為に、

非人間的な扱いが常習化している訓練キャンプの凄まじい描写。

人間を狂気の世界へと駆り立てる教育と環境の恐ろしさを、

これでもかとリアルに描いた映画の前半部分は、

その後の映画史にも多大な影響を与えたシーンです。

訓練兵達の鬼教官役を演じたロナルド・リー・アーメイは、

実際にアメリカ海兵隊で教練指導官を務めた事もあるバリバリの本物。

新兵達の人格を全否定しとことんまで追い詰める指導風景のリアリティは、

正に本物ならではの迫力があります。

大義名分の賛否は兎も角としても、

戦争という物が如何に人間を狂気に陥れるのかという事を、

これ程までに徹底して描き切った映画は他にありません。

妥協を知らぬ完璧主義者のスタンリー・キューブリックが描く、

悪夢の様な116分間。

是非覚悟を持ってご鑑賞下さいませ。

人は無自覚に歯車として生きる

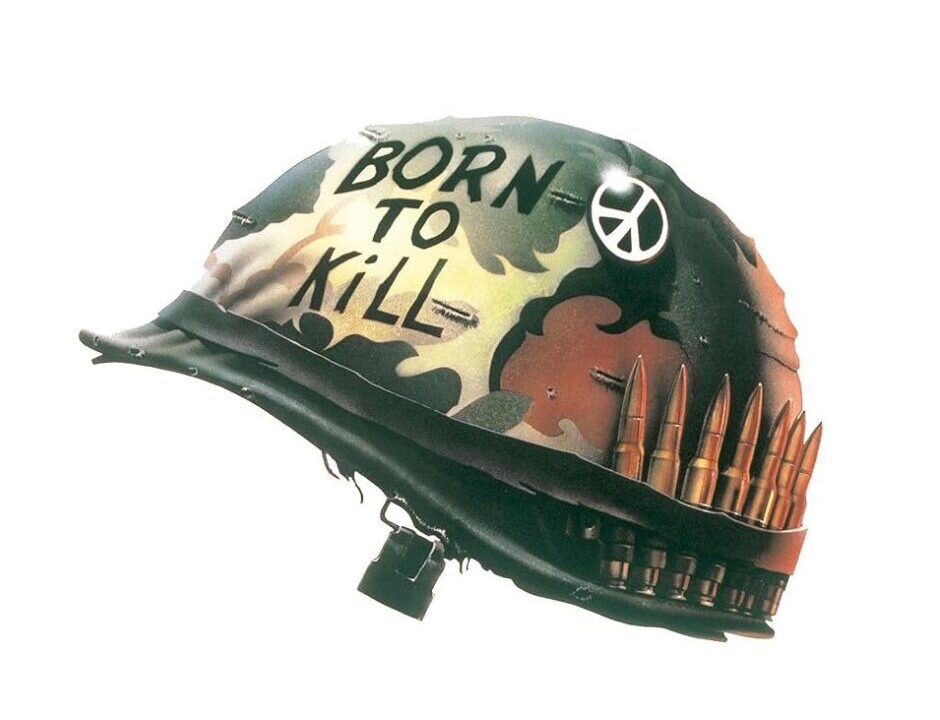

画像引用:© Warner Bros. Entertainment Inc.

映画の主人公通称ジョーカーがヘルメットに記しているのが、

「BORN TO Kill」の文字。

殺す為に生まれてきたという様な意味の言葉ですが、

この映画が徹底して描いているのは「戦争」自体の悲劇性では無く、

人間が狂気に陥る事の恐ろしさであると思います。

主人公等若き海兵隊員は、たった8週間の訓練で戦場に放たれます。

戦場には当然「死」がすぐ傍に存在し、

必要とあらば人を殺す事もある場所です。

戦争というものはそもそも善悪で語れるものでは無いと思うのですが、

アメリカ海兵隊がどんな所で、どんな教育を施して若者達を洗脳していくのか。

それを徹頭徹尾リアルに描いた作品であると思います。

人は戦争に限らず、無意識的に社会の歯車として生きています。

自分に与えられた場所で、与えられた仕事を必死にこなそうと努力します。

社会はあらゆる方法で人を鼓舞し、追い込み、役に立たせようとする。

国が戦時下であれば当然戦場で役立つ様に教育する訳です。

恐ろしいのはこのオートマチック的にシステム化された連続運動が、

どしどし若者達を戦場に送り込む事にあるのであって、

更にその目的が民間人を含めた遠い国の人々を一人でも多く殺す事にあるという事。

共産主義圏だとか、民主化だとかがどうこうでは無く、

手段が目的になり、その目的の元にまた利権が生まれるという仕組み。

つまりは「戦争」を世界の何処かで継続する事が、

唯一の「目的」になってしまうという事。

その終わらない悪夢的なサイクルの末端を垣間見せる映画なのです。

世界の支配層にとって一番困るのが「平和」だという、

実に皮肉で恐ろしい考えが頭をもたげてしまいますが、

新兵訓練キャンプで作り続けられる「狂気」は、

人から思考をはく奪し、その自由を奪い、正義の名の元での暴力を正当化する「思想」。

本当の恐怖は戦場にあるのでは無く、

私達の社会の中にあるというメッセージなのでは無いでしょうか。

狂気的なおつまみ

今日のおつまみは【回鍋肉】です。

ご飯がすすむ君な奴です。

職場の方に大きな春キャベツを丸ごと一個頂いたので、

これはもう回鍋肉にするしかないという流れです。

キング・オブ・おかずではありますが、

どんなお酒にも合うおつまみの優等生でもあります。

食欲を止めるのが困難な、

正に狂気的な一皿でした。

失い続ける事の意味

画像引用:© Warner Bros. Entertainment Inc.

監督のスタンリー・キューブリックは、

今作を「反戦映画」と言われるのには抵抗があったそうです。

確かに「戦争」の愚かしさや無意味さは描かれていますが、

それ以上に人間の心の内奥に潜む恐怖心や弱さに関して描かれた作品という

印象の方が強い様に感じます。

映画後半のハイライトシーンに於いて、

屈強に鍛え上げられた筈の海兵隊員達が次々に狙撃され死んでいくシーンで、

強大な敵勢力と思われていた狙撃手が、

たった一人の民兵の少女であったという結末が、

何とも言えない後味の悪さと虚脱感を誘います。

海兵隊員達の戦場に於ける無力さと、恐怖に捉われ機関銃を乱射する有様に、

人間本来の弱さと醜さを感じさせる演出になっているのです。

戦場では常に何かが失われ続け、

得たと思っていたものの無意味さには後から気付くものなのかも知れません。

ベトナム戦争は言わずもがなアメリカの敗戦に終わりました。

圧倒的な武力を注ぎ込んでも勝てなかった戦争に、

アメリカ合衆国はトラウマの様な苦々しさを持ち続けています。

これを愚かで間違った行いであったと言う事は簡単ですが、

二度と起きない様にする為の教訓は結局得られなかった訳です。

後のイラクでも、アフガニスタンでも、イスラエルでも、

武力衝突が解決した問題は一つも無いというのに「戦争」は無くなりません。

私達が社会のシステムの中で、

失い続ける事の意味とは一体何なのでしょうか?

この映画で主人公の海兵隊員達が失ったものとは?

国を守る大義であったり、家族を守る強さであったりした筈のものが、

人間として最も大事なものを失わせる結果になってしまう皮肉。

何とも言えない無力感に苛まれる映画のラストが、

「戦争」というものの本質なのかも知れません。

戦争の狂気を体感したい時に観る映画。

現在ロシアとウクライナの戦争や、

パレスチナの民族紛争に於けるトランプ政権の役割には世界中の注目が集まっています。

無論アメリカにも利権の絡んだ思惑がある訳ですが、

人が殺し合ったり、

何の罪も無い民間人が殺され続けている現状は一刻も早く終わらせなければなりません。

共に自分達の愛国心を主張し合う事で、

失い続けるのは辞めにしないといけませんよね。

人格を奪い、人を兵士という歯車に仕立てる恐怖を描いた、

この20世紀の名画を是非ご鑑賞いただいて、

戦争や軍隊の「狂気」に警鐘を鳴らすキッカケになったらと願います。