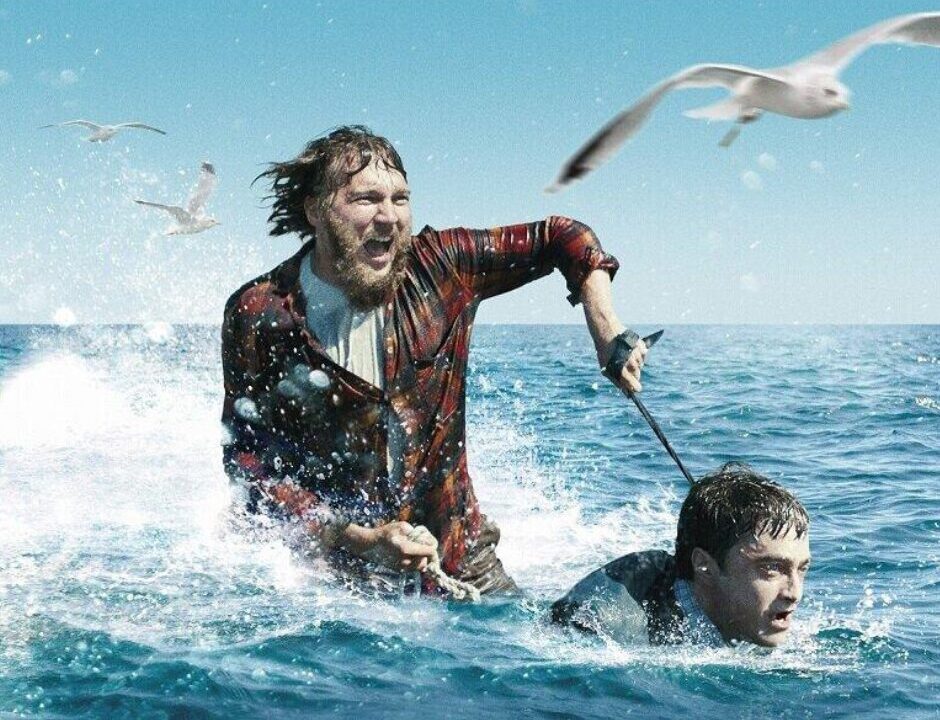

画像引用:©2016 Ironworks Productions, LLC.

こんにちは!ころっぷです!!

今日の映画は【スイス・アーミー・マン】です。

2016年公開のアメリカのコメディ映画。

荒唐無稽でハチャメチャな展開ながら、

妙にエモーショナルでグイグイと引き込まれてしまう

アドベンチャー作品でもあります。

ハリー・ポッターシリーズのダニエル・ラドクリフが、

まさかの死体役というのを聞いただけで興味が湧いてきませんか?

この映画はこんな人におススメ!!

●ノーマルな映画に飽きてしまった人

●人には言えない聖域を持っている人

●誰とも分かち合えない孤独を抱える人

●人間の生命力の根源を目の当たりにしたい人

| タイトル | スイス・アーミー・マン |

| 製作国 | アメリカ |

| 公開日 | 2017年9月22日(日本公開) |

| 上映時間 | 97分 |

| 監督 | ダニエル・シャイナート、 ダニエル・クワン |

| 出演 | ダニエル・ラドクリフ、ポール・ダノ、 メアリー・エリザベス・ウィンステッド |

生命の爆発を目撃したい時に観る映画

長い歴史を持つ映画の世界に於いて、

今作は紛れもなくトップクラスの奇天烈作品であると言えます。

考えれば考える程に馬鹿馬鹿しく、

けれどそこに深い意味を感じずには居られない懐の深さを併せ持つ。

理解不能で荒唐無稽ながら、

普遍的でもあり強烈なカタルシスをも感じ得る。

正に前代未聞の問題作なのです。

勿論、観る人を選びます。

と言うか、そもそも不謹慎でナンセンスなギャグ映画なので、

真面目に語る事が既に無意味なのかも知れません。

しかしそれでも人に勧めずにはいれないパワーと美しさを持った、

捉えどころの無い怪作なのです。

監督はダニエル・シャイナートとダニエル・クワンの二人。

共にダニエルという名前なので「ダニエルズ」と名乗っています。

彼等元々はミュージックビデオを監督していたのですが、

長編映画第一作となったこの【スイス・アーミー・マン】は、

そんな彼等の自由で型破りな創作術をそのままブラッシュアップした様な、

映画の常識に捉われない自由な発想に満ちています。

世界的大ヒットシリーズのあのハリー・ポッターのダニエル・ラドクリフを、

スイス軍御用達の十徳ナイフ的機能を持った「死体」として活躍させるなんて、

常人が考え得るアイデアではありません。

この映画は開いた口が塞がらずにエンドロールまで突き進んでいく、

ある意味では一生忘れられない映画だと断言出来る作品なのです。

ひとりぼっちのあいつ

画像引用:©2016 Ironworks Productions, LLC.

物語はポール・ダノ演じるハンクが、

無人島でたった一人絶望の末に自殺を図っているシーンから始まります。

しかしそこに現れたのはスイス・アーミー・ナイフの様に、

多機能性に優れた「死体」。

この「死体」は止めどなく放出され続けるオナラの力で、

モーターエンジンの如く海を駆ける事も出来るのです。

この「死体」という究極の不要物が、

文明を失った無人島に於いては何よりも無双であるというコンセプトが、

既にどこか示唆的で深読みをさせる設定になっています。

大量消費社会のロジックは、

人間という有機物ですらも例に漏れずに消耗品であり、

使い終わって捨てられた「死体」が構想外の活躍を見せるという所が、

アンチ的で実に面白いと思うのです。

その「死体」役に世界的大ヒット映画シリーズに使い古された、

ダニエル・ラドクリフであるという所にも皮肉を感じてしまいます。

孤独なハンクと「死体」は深い森の中で次第に友情を深め、

忘れられた楽園の中で二人だけのユートピアを作っていきます。

互いに社会からはじき出された「不要物」としてのアイコンが、

並々ならぬ生命力で無人島生活をエンジョイしていく様は、

時代を越えたロビンソン・クルーソーとして観客の心を熱くさせるシーンになっています。

火打ち石の機能や、木をたたき割る斧としての機能。

弾丸を口から発射する散弾銃機能に体内から水を放出する水筒機能。

正に便利過ぎる「死体」を駆使して文明社会以上に、

充実した生活を繰り広げるサバイバルシーンが抱腹絶倒なのです。

究極の簡単レシピ

今日のおつまみは【レンチン玉葱ポン酢】です。

灼熱の日々が続き、

火を使った料理なんてやってられるかよという時に、

私達の頼りになる味方は何と言っても電子レンジです。

かと言ってレトルト食品をチンしただけのおつまみでは、

味気ないし何より栄養が偏ってしまう。

そんな時にこの簡単で美味しくて体に良いメニューがおススメなのです。

兎に角新玉葱をラップに包んでチンしたら、

ちょっとほぐしてポン酢を鰹節でもかけてあげるだけ。

もうこれだけで信じられない位に美味しいおつまみになります。

さらに大葉や小葱なんかの彩りを加えてあげれば、

立派な副菜に昇格します。

まさに十徳おつまみ!

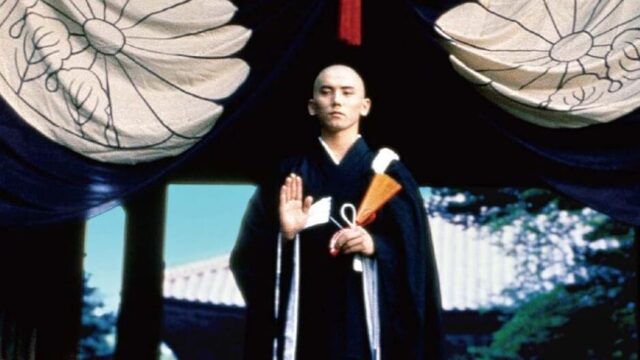

本当の自由を求めて

画像引用:©2016 Ironworks Productions, LLC.

今作がただの馬鹿馬鹿しい奇天烈映画で終わらないのは、

数々の意味不明な描写の中にハッとさせる様なメッセージが散見出来るからなのです。

「死体」が生きる事の本質を思い出させてくれる。

実社会の中では死んだ様に自らを透明化させていた主人公のハンクが、

「死体」だけを友達に本来的に激烈な「生」を謳歌する姿には、

人間は「自由」に自らを定義し主張せねばならないという熱いメッセージが

込められている様な気さえしてくるのです。

本当の「自由」とは他人を顧みずに好き勝手生きる事では無く、

自分らしくありながらも他人を慮る所に喜びを感じる事です。

自分が何かの役に立ち、どんな形であってもそこに誇りを感じられるのであれば、

人間とは「生死」さえも超越出来る程に「自由」なのかも知れません。

人智を越えた友情で結ばれた主人公と「死体」は、

一旦実社会に帰還しますが理想だと思っていた故郷では無く、

何よりも自分らしくいられた脱文明社会を選び疾走します。

社会の不要物であった彼等が、

究極のサバイバルの中で見出したもの。

それは生命誕生以来の爆発的な生きる力。

つまりはオナラの力だったのです。

生命の爆発を目撃したい時に観る映画。

ここまでどうにか尤もらしく何だかんだと論じてきましたが、

この映画は下らない下ネタとナンセンスに満ちた悪趣味映画です。

でもそれは私達自身を映し出す鏡でもあるのです。

取り残され、弾かれ、拒絶された「死体」として、

或いは現代社会に不要とされた不適合者として、

この作品には直視し難い私達の分身が炙り出されているのです。

是非頭を限界まで柔らかくしてご鑑賞下さい。

長いトンネルを抜けたその先には、

自分でも想像もしていなかった様な晴れやかなカタルシスがきっと待っています。